公司新闻

- 首 页

- >

- 公司新闻

- >

- 新闻详情

产品中心

有任何问题

立即联系我们!

027-86633356

Sales@fiberhtt.com

光模块激光器类型全解析:从技术原理到应用场景的深度科普

光模块激光器类型全解析:从技术原理到应用场景的深度科普

引言

在5G网络、数据中心、人工智能和量子通信等前沿技术蓬勃发展的今天,光通信已成为支撑全球信息传输的核心基础设施。作为光通信系统的“心脏”,光模块承担着光电信号转换的关键任务,而激光器则是光模块中实现光信号发射的核心器件。据统计,2024年全球光模块市场规模达144亿美元,其中激光器技术直接决定了光模块的传输速率、距离和成本。本文将系统解析光模块中主流激光器类型的技术原理、性能特点及应用场景,为读者揭开光通信技术的神秘面纱。

激光器技术基础:光通信的物理基石

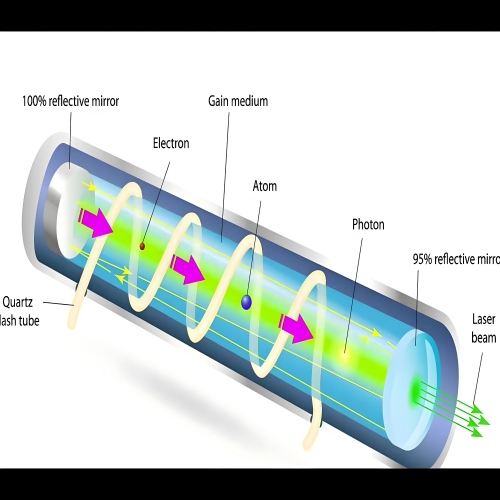

激光的产生原理

激光(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)的物理本质是受激辐射光放大。当半导体材料中的电子从高能级跃迁至低能级时,会释放特定波长的光子。通过在谐振腔内形成光子反馈循环,可实现光子的指数级放大,最终形成高相干性

、单色性和方向性的激光束。这一过程需要满足三个核心条件:

粒子数反转:通过电流注入或光泵浦使高能级电子数量超过低能级

谐振腔结构:利用反射镜形成光子反馈回路

阈值条件:当增益大于损耗时产生激光振荡

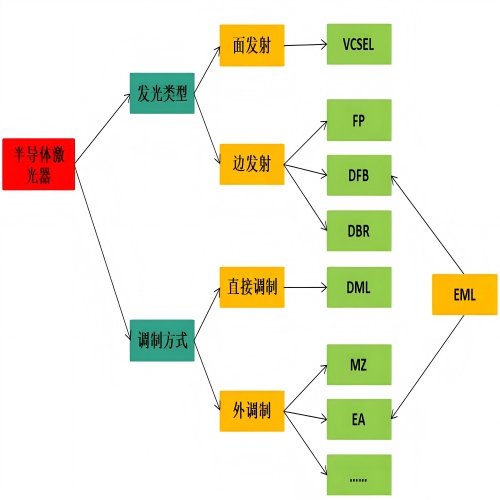

光模块中的激光器分类

根据谐振腔方向与芯片表面的关系,光模块激光器可分为边发射激光器(Edge-Emitting Laser)和面发射激光器(Surface-Emitting Laser)两大类。其中边发射激光器包含FP激光器和DFB激光器,面发射激光器以VCSEL为代表。此外,随着技术演进,EML(电吸收调制激光器)和可调谐激光器等新型器件逐渐成为高端光模块的核心组件。

主流激光器技术深度解析

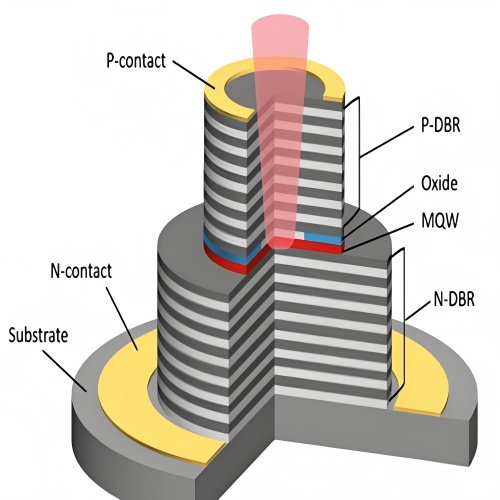

VCSEL激光器:短距离通信的“多面手”

技术原理与结构

垂直腔面发射激光器(VCSEL)采用独特的垂直谐振腔设计,其核心结构包括:

上下分布布拉格反射镜(DBR):由交替的高折射率/低折射率材料层构成,形成光子反射镜面

有源区:采用量子阱结构实现载流子限制,提升发光效率

圆形光束输出:天然对称的光场分布简化了与光纤的耦合设计

典型应用场景

数据中心短距互联:400G SR4光模块采用8通道VCSEL阵列,实现100米传输

消费电子3D传感:940nm波长,广泛应用于智能手机的Face ID、无人机避障系统等场景,实现毫米级精度深度感知

自动驾驶激光雷达:1550nm(短波红外)波长,抗干扰能力强、探测距离更远(可达500米)

技术演进趋势

长波长扩展:通过InGaAs材料体系实现1310nm/1550nm VCSEL,拓展中距应用

功率提升:采用倒装焊技术将输出功率提升至10mW,支持500米传输

温度稳定性优化:通过分布式布拉格反射镜设计,使波长漂移<0.1nm/℃

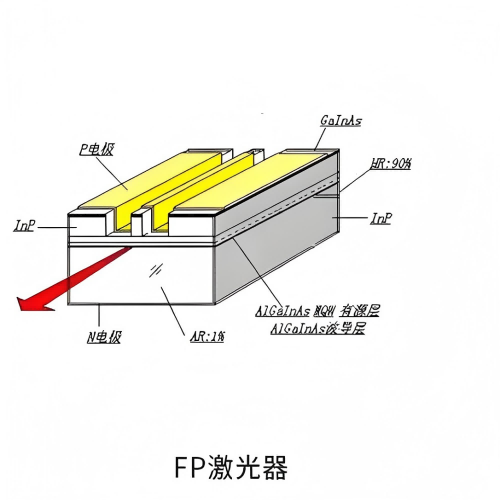

FP激光器:低成本通信的“经典之选”

技术原理与结构

法布里-珀罗激光器(FP Laser)采用最简单的边发射结构:

谐振腔:由半导体晶体的自然解理面(反射率约30%)构成FP腔

有源区:采用多量子阱结构实现载流子限制

发射方向:激光平行于芯片表面发射

典型应用场景

企业局域网、接入网:常用波长1310nm和1550nm,速率1.25G 的FP激光器实现20公里传输,成本较DFB降低30%-50%

工业控制与传感:采用1310nm FP激光器可以较低的成本满足严苛的温度范围和应用环境

5G移动通信:速率10G的 FP激光器可用于室内短距离的设备间组网互联,是高性价比的理想选择

技术演进趋势

窄线宽优化:通过引入浅刻蚀光栅,将光谱宽度压缩至1nm以内

高温稳定性提升:采用非对称波导设计,使工作温度范围扩展至-40℃~85℃

集成化发展:与PIN探测器单片集成,形成双向光收发组件

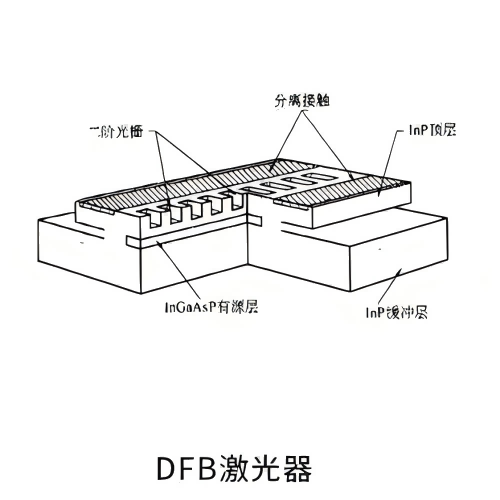

DFB激光器:长距离通信的“精密武器”

技术原理与结构

分布式反馈激光器(DFB Laser)在FP激光器基础上集成布拉格光栅:

光栅结构:在有源区附近制作周期性折射率调制(周期Λ=λ/2n)

选模机制:通过光栅的波长选择性实现单纵模输出

温度控制:采用TEC制冷器维持波长稳定性(Δλ/ΔT<0.01nm/℃)

技术演进趋势

窄线宽优化:通过引入浅刻蚀光栅,将光谱宽度压缩至1nm以内

高温稳定性提升:采用非对称波导设计,使工作温度范围扩展至-40℃~85℃

集成化发展:与PIN探测器单片集成,形成双向光收发组件

典型应用场景

5G前传网络:10G/25G DFB激光器实现10公里传输

骨干网传输:100G CWDM4光模块采用4通道DFB阵列,实现40公里传输

相干通信系统:与IQ调制器集成,支持800G/1.6T超长距传输

技术演进趋势

无制冷化:通过量子阱结构设计,实现波长温度漂移<0.1nm/℃,省去TEC

高功率输出:采用宽接触层设计,将输出功率提升至20mW,支持80公里传输

波长可调谐:通过电加热光栅实现C波段全覆盖,支持弹性光网络

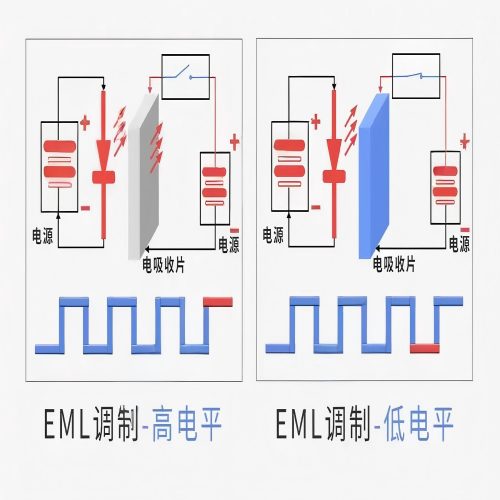

EML激光器:高速通信的“性能标杆”

技术原理与结构

电吸收调制激光器(EML)采用集成化设计:

DFB激光器:提供稳定单模光源

电吸收调制器(EAM):利用量子限制Stark效应实现光强度调制

波导耦合:通过低损耗波导实现激光器与调制器的无缝集成

典型应用场景

400G DR4光模块:采用4通道EML阵列,实现500米传输

800G FR4光模块:单波200G EML支持2公里传输

相干光通信:与相干接收器集成,实现1600公里超长距传输

技术演进趋势

硅光集成:将EML与硅基调制器单片集成,降低封装成本

窄线宽优化:通过优化EAM结构,将线宽压缩至100kHz以下

高温稳定性提升:采用非对称波导设计,使工作温度范围扩展至85℃

技术前沿:下一代激光器展望

硅光集成激光器

技术路径:将III-V族激光器与硅基芯片通过倒装焊或异质集成技术结合

优势:

封装体积缩小80%

功耗降低50%

成本较传统方案降低40%

进展:Intel已实现1.6T硅光模块量产,单波速率达200Gbps

量子点激光器

技术原理:利用量子点的三维载流子限制效应提升温度稳定性

优势:

波长温度漂移<0.01nm/℃

特征温度>200K

调制带宽>30GHz

应用:适合无制冷数据中心光模块

拓扑绝缘体激光器

技术突破:利用拓扑表面态实现低损耗光传输

优势:

阈值电流降低至0.1mA

调制速率突破100GHz

工作温度范围扩展至-55℃~125℃

挑战:材料生长工艺尚未成熟

光通信技术的永恒追求

从1960年第一台红宝石激光器诞生,到如今VCSEL、FP、DFB、EML等器件的百花齐放,激光器技术始终是推动光通信革命的核心动力。面对5G、AI、量子计算等新兴技术的挑战,下一代激光器正朝着更高速率、更低功耗、更小尺寸的方向演进。可以预见,随着硅光集成、量子点等技术的突破,光模块将全面进入“Tbps时代”,为构建全球信息高速公路奠定坚实基础。